花押(かおう)とは辞書によると…

古文書で、自分の発給したものであることを証明するために書く記号。自署を草書体で書く草名(そうみよう)がさらに図案化したもので、平安中期頃より用いられた。…

大辞林より

昔のものかと思ったら現代でも閣僚が花押を使用しています。

閣議で結論が得られた案件については、各国務大臣が閣議書に署名(花押)をし、意見の一致したことを確認する。

https://www.yomiuri.co.jp/politics/20210713-OYT1T50268/

花押について色々、探していると伊勢貞丈(いせ さだたけ)[1717-1784]の「押字考(おうじこう)」という書籍がありました。これは漢字カナ混じり文で比較的読みやすい文献です。読みやすいと言っても昔の書籍なので句読点や濁点もありません。この書籍のご紹介にあたり、翻刻はできないので参考のために注釈をつけたり、漢字かな混じり文にして句読点その他をつけたりして、少し読みやすくしました。ちょっと怪しいところもありますが。

これは写本なので写し間違いがあります。分かる範囲で他の写本も参考に訂正しました。旧字は新字に改めたり、かなにしたりしました。また原本と対照できるように改行を同じにし、ノンブルを記しました。専門外のため間違いがあると思いますので、正確さが必要な方は原本に当たってください。

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2539274

この押字考に参考として掲載されている「花押藪」はこちらから

押字孝

P3

押字孝 伊勢平蔵貞丈著

和漢押字の事、白石翁(新井白石)の同文通行(どうぶんつうこう)にその説を

書せり。今更に何をか云わん。されども少し思う所を

左に記すのこと

押字由来 同文通行考いわく異朝の押字は天子の

詔を書諾と云うことより始れりと云うなり。この説通

雅に見ゆ凡諸侯より奉る所の議奏に

天子自を諾の字を草書にてしるし賜る

P4

を書諾とは云うなり。吾朝にもいにしえより天子詔勅に

久しき事にや。貞丈いわく御書とは太政官より

詔書勅書等を書きて御覧に備ヘ奉る

時天子筆を取ってその書の年月の下に何日

と書き加ヘ給うことなり。またその書によって可の字

を書き、また聞の字を書き給うこともあり。その法

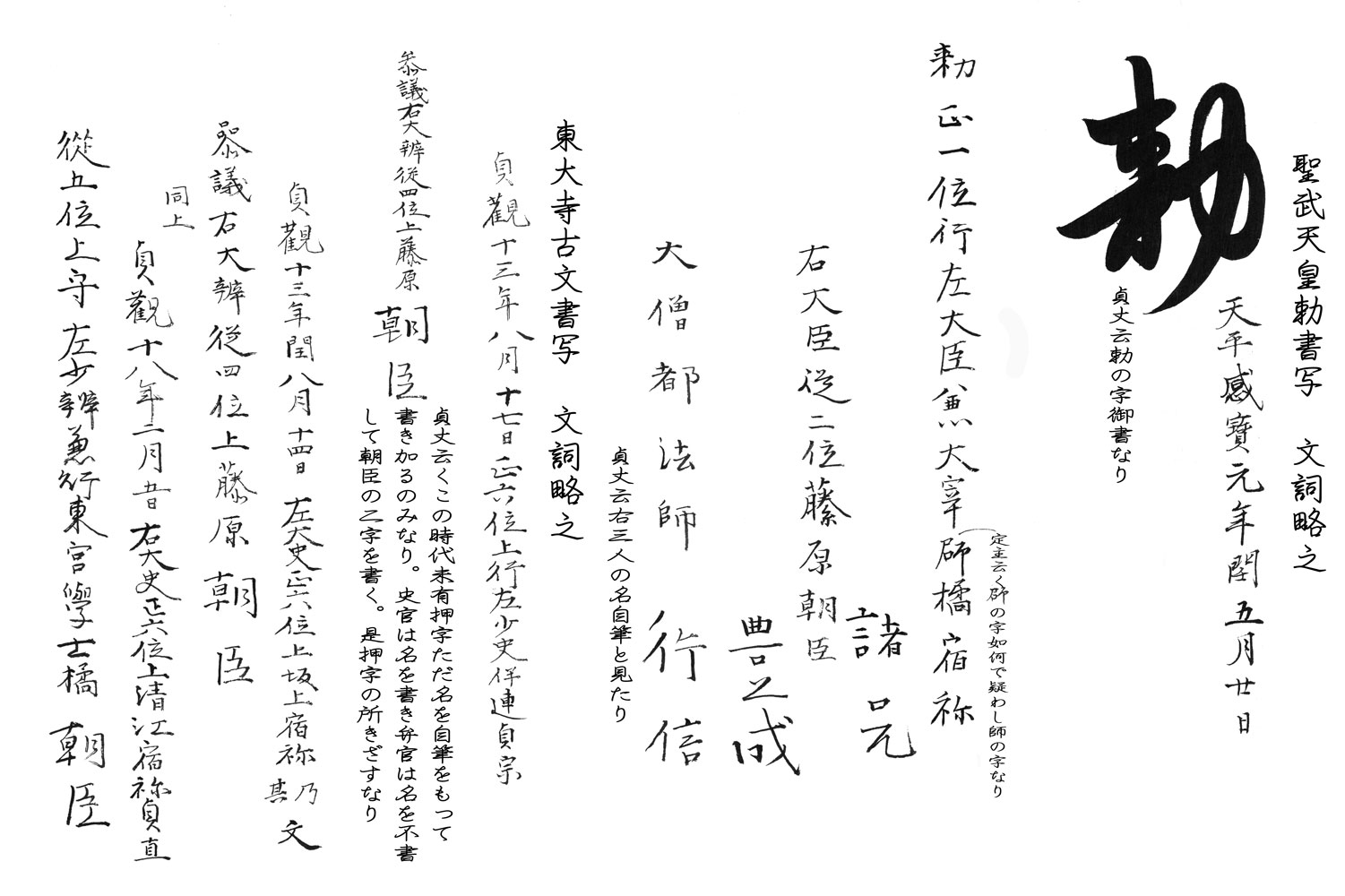

式は公式令禁秘抄等に見たり。又聖武天

皇天平感宝元年閏五月二日仏事の勅書の

模写を見れば、年号の上に勅の字を書き給

ヘり。これまた御書なり。また橘諸兄藤原豊成大僧

都法師行信の連署あり。いづれも位署は他筆

にて名は少し大字にて自筆と見ゆ。また東大

寺所藏の古文書の模写を見れば貞觀

年中の文書には押字無之してこれも位

署は他筆にて史官の名は自筆と見ゆ。

P5

弁官(律令制の中枢の一つ)は名を書かずして姓の下朝臣の二字

を少し大字に書けり。これ自筆と見ゆ。これを

自筆を以って証とすること書諾御書と一意

なり。これらの事転変して終に押字出来れるなるべし。

P6

漢土の押字の始詳ならずや同文通孝いわく

東観余論(とうかんよろん)に唐の文皇(ぶんのう)群臣の上奏真字

草書その用る所にまかせらるたヾその名をば

草書を用ることを得ず。その後 貞丈云くこのその後と云辞何の時や未詳

艸書を用って名を記すことになりてそれを

花押と名づけたり。韋陟(いちょく)が五朶雲体(ごだうんたい)と

云うはこれなり。この事の始は久しきことにや。梁の御

府に収められん魏晋の法書(法帖)を見るに

皆これ朱異姚懐珍等(法帖整理担当者の名前)が名をその首(はじめ)と

P7

尾(おわり)と紙縫(かみのきつめ)との間にしるせり。これを押縫とも

押尾とも云なり。後の人の花押は草書をもって

その名を記すゆえに押字と云う。蓋(けだし)古(いにしえ)の押

縫押尾等の体によれるなるべしと見え

たり。宋の石林の葉氏が燕語(えんご)には唐の代

の人初めはいまだ押字と云うことあらず。ただ、その

名を草書に記して私の記となせり。

夫を名づけて花書と云う。韋陟(いちょく)が五雲体

これなり。今の人は字を押し或いは名をも押す。

王荊公(おうけいこう)は石の字を押すに始めに一書を横に

して左に脚を引き中に一の圏をなされ

しと見えたり。(王安石字は介甫荊公に封せらる)又同代の張淏(ちょうこう)が雲

谷雑記(うんこくざっき)にも唐の世より我国の初めに及びて人に

あたうる書牘(しょとく: 手紙)に名を押し字(あざな)の押すことに

てありし上表にもまたかくのごとし。今名と

字とを用いずして別に形模をなすは然る

P8

べからずと見たり。これらの説によらば

あるいは名の字を用いあるいは字(あざな)の字を通し用

いしなるべし。されど范石湖(はんせきこ)が詞(ことば)に古(いにしえの)人は

字を押す。これを花押と云う。印はこれ名を

用う前輩(先輩)の簡帖(手紙)に前面に名を書きしその

後には字を押すとい云しよし。周密(しゅうみつ)が癸辛(きしん)

雑識に見たればもとはこれ字(あざ)なの字を用べき

事にや。宋の祖檡之押字はたヾ一口(いっこう)の字

用いられしをある人問しに口無択言と答

して江隣幾雑誌に見ゆ。これは雲谷雑記

にいわゆる名と字(あざな)とは用ず別に形模をなせ

るなるベし。

吾国にて押字を用い始めしこと国史令式に

見ざればその始詳ならず。同文通行にも

見えず。或日夜鶴書礼抄に総して判形

平の良時人皇五十五代 宇多院御宇

P9

仁和元年将軍の宣旨蒙りし時判

形を始たりと貞丈云此説信し難し。五

十五代は文徳天皇なりとは宇多天皇のことか。この

時未有院号仁和元年は五十八代光考

天皇の代なり。右の如くなる説取るに足ず。案

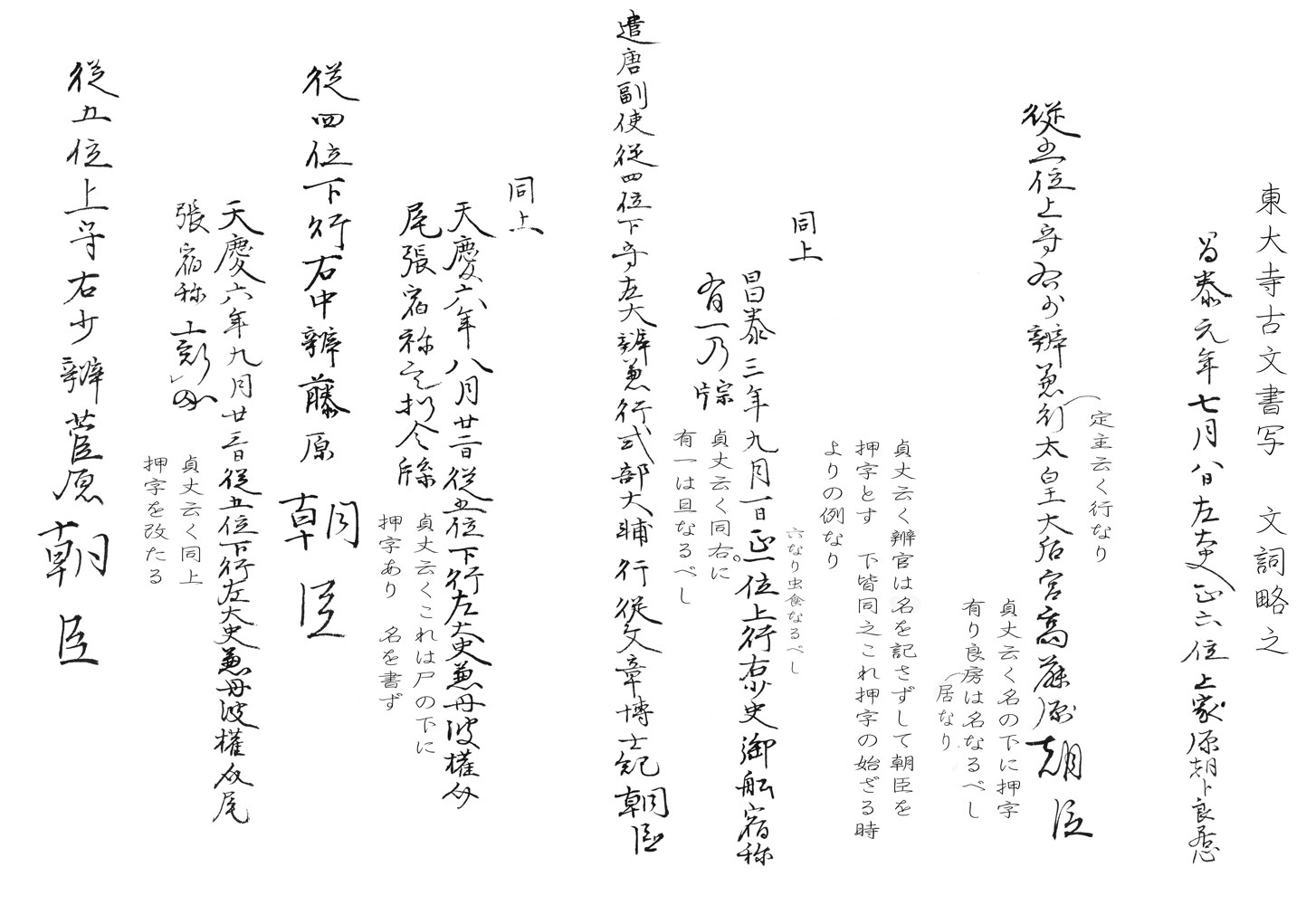

ずるに東大寺所藏の古文書の模写に

五十六代清和天皇貞觀中の文書は

押字見えず。既に前に記す六十代醍醐天

皇昌恭年中の文書六十一代朱雀天皇

天慶年中の文書には押字あり。これをもっ

て考えれば貞觀以後昌恭以前の間に押

字始りしなるべし。貞觀元年より昌恭

元年まて四十年の間なり

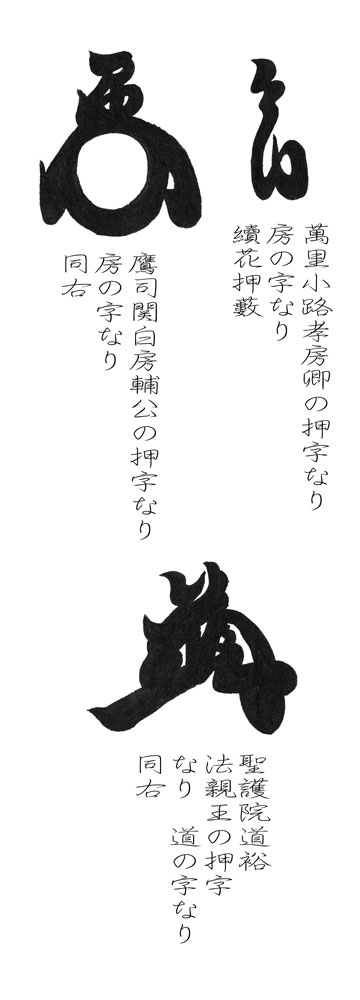

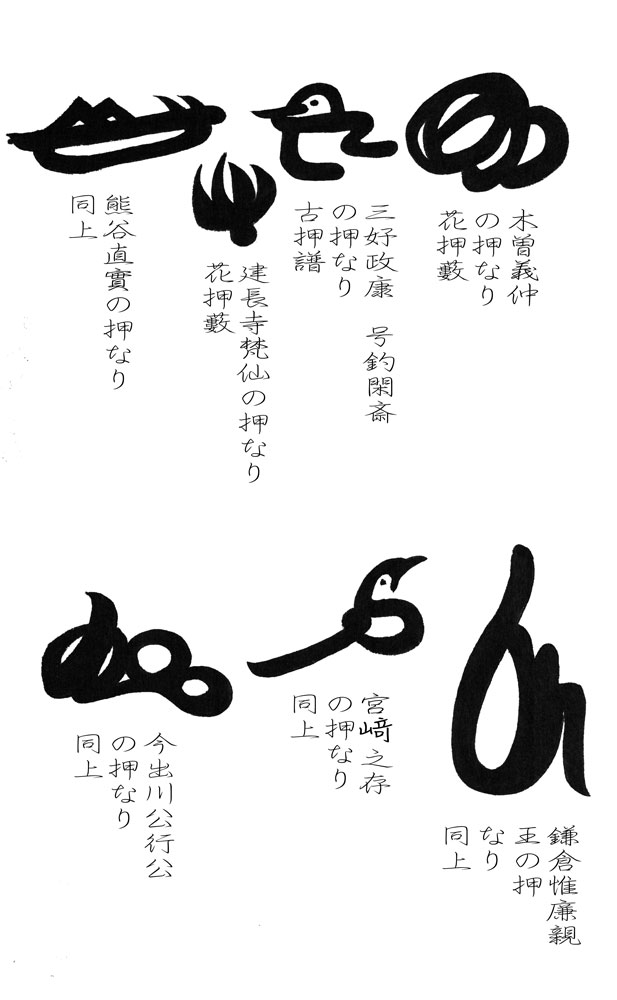

P11

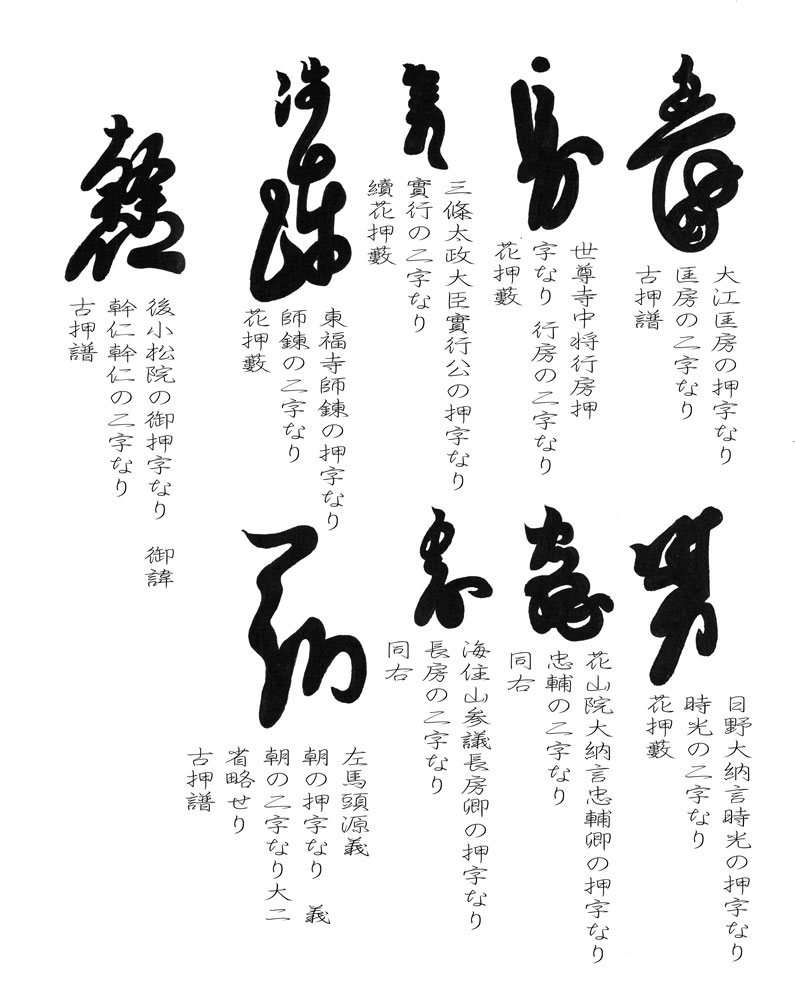

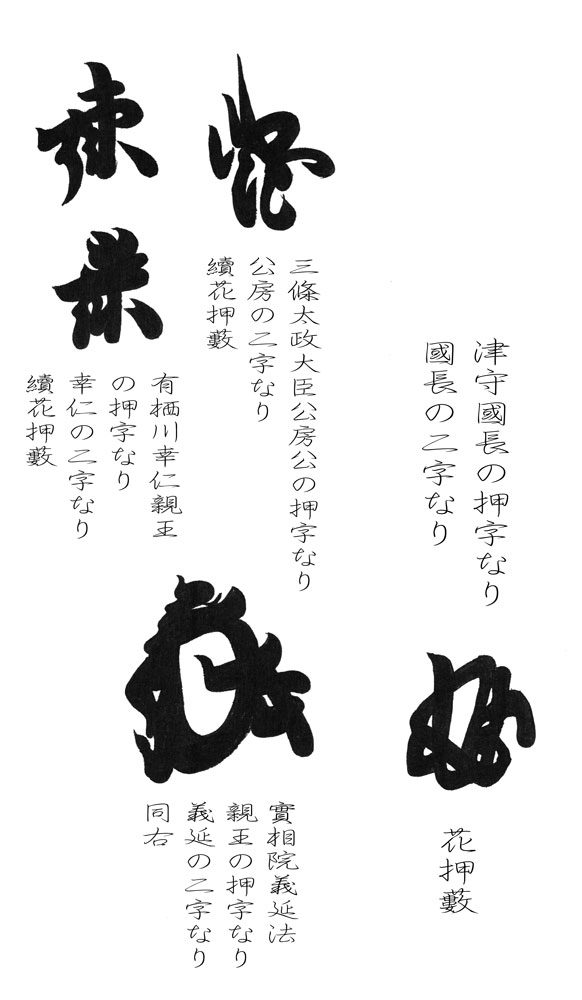

押字とは名を書くことなれども字の正体を省

略し草書の法を以って字体を異様に作り

たるものゆえ書字と云わずして押字と云なり。

また花押とは字を草法を以って省略して

形を作りその体花文をなすが故なり。はなや

かにかざる意なり。 按ずるに押字に五体あり、

いわく草名体、いわく二合体、いわく二字体、いわく別用体、いわく

明朝体なり。五体左の如し

草名躰 吾国にて押字を草名とも名の字

を大に省略して草に書く故なり。吉部秘訓に報

牒可れ加に草名一近代真名なり、また云吉書の

署の事中小弁次第云内案加に真名正

文加草名又官職難儀(吉田兼右卿著)に惣別判をば草

名と申すなり。名乗の二字を崩して草に

したる物なり。仍草名と申すか本なりと云ヘ

るこれなり。又石林燕語にいわゆる花書の類なる

P12

べし。

二合躰 これは草名の体一転して二字を左右に

並べて点書を交錯して一字の如く作るなり。

然れば二合と云うは押字の事なり。爰(ここ)に一つ紛らわ

しき事あり。弘安礼節に二合とあるは押

字をする事にはあらず。被官人或いは家僕等に

あたえる書には押字すべき處に押字をばせず

P13

して二合と書きて与えるなり。これは押字をする程の

事ぞと云う意なり。此事官職難儀に見たり。二合

とは押字のことなる故、押字を略して二合と書き

て与えるなり。

一字躰 名の一字ばかりを押字に用うるなり。石林燕語にいわゆる王安石が

押字に石の字を用いし類なり。俗に是を(一なるヘし)二別と云い蓋二合に対して云いしか。

P14

別用躰 名の字を用いずして別に形を作りて用うるなり。雲谷雜記にいわゆる名

と字などを用いずして別に形模をなすと云い。又江隣幾雜いわゆる宋の

祖檡之が押字に一口を用いし類なり。

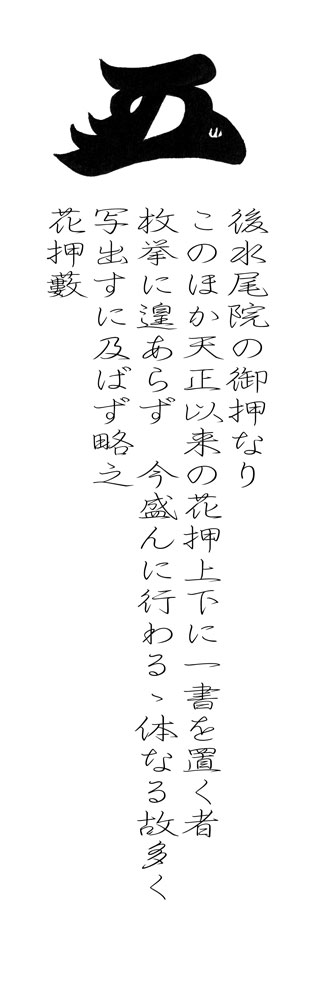

明朝体 乗燭譚いわく今時の人花押の

上下に一文字すること明の太祖(たいそ)より始まるよし。

先人(伊藤仁斎を云うなり)物語あれども何に出ると云うことを

語りおかず近比羣談採餘を見れば第

二巻にその事あり。国朝押字之製上下

多用二一書一を蓋(けだし)取るに地平天成之意一にと云うなり。この外

にもまた本書あるべしと貞丈花押藪(かおうそう)同

續編古押譜等を見るに押字を(のなるべし)上下に一書

P15

を置きたるもの天正年中より以来の花押に

見えたり。名の字を用いずして上下に一書を置い

てその中間に種々の形を作るなり。これ古代の押

字の体に遠ざかること甚し。今世この体盛りに行

わる。

右押字五体の目古人いまだ云わざる所、貞

丈新たにこれを分別する者なり。

花押の上に名を書かざること古法なり。南流別

志(徂徠著)にいわく花押は名を草書に書きたるなり。花押

の上には姓を書くことなるを今の世誤まりて名のり

を書くなり。私に印を用い官印なき故なり。

いにしえは官印一官府に一っならでなし。これを

P16

月日の下に押して面々の花押なり。官の文書は

みて物書役の書ごとにて名のり⽃を面々に

草にて書を花押と云なり。同文通考いわく、いにしえ

の人は判をしるさるヽ時にまた名の字署せら

るヽ事はなかりき。これ判には名の字を用

いられしと云うことの一っの証とやすベき。(花押藪を按ずるに

源義仲朝臣平義時朝のみ判の上名つ署せらるその余には見る所なし)近き代に至りては

判にその名を用いると云うこともなくまた判の上名を

署する事に成りたり。世の末さまになれるに隨い

てかヽる事もその故実を知る人まれに成りし

によれるなるべし。貞丈按前に写し出す所

の東大寺の古文書の中昌泰年中の

太政官の牒には大史花押の上に名を書きたり。

花押の体も名の字とは見えずその比近き世に

異朝の風を移して花押を用いることには

成りけれども花押は名の字にて作ると云う

P17

こといまだ知れず。花押の上には署する

に及ばずと云うこともいまだ知れざりし故なる

べし。後にその事詳に知れたりしにや。天慶の

太政官の牒には大史名を署せずして姓戸の

下に花押をしたり。

押字を俗に判と云うこと同文通考いわくこれを

判と名づけしこともその義詳ならず。たヾし

有司の判署する所なれば斯の名つけしにや

あらん乗燭譚いわくかき判を花押と云う。

又押字と云う。日本にて判と云うは誤りなり。

判と云うは奉行役人などの下ヘ出す

裁判かきなりすみ状などヽも云い判断の意なり。

文の一体に判語と云うあり。その判に花押し

たるを五花と云う故事あり。そのようなる

ことより転じ、あやまるにや貞丈いわく押字を

俗に判と云うこと近世の事にあらず昔より

P18

云いしなり。宇治大納言隆國の今昔物語に

いわく今は昔、或る人夏比よき瓜を得たりければ

人に贈らしとて十顆(つぶ)ばかりを厨子に入て

これ瓜不可取と云いて出にけり。然所に阿字

丸と云う七八歳の男子窃むに厨子を開き

て瓜一顆を取りて食いけり。夕方に及びて親

帰りて厨子を開き見るに一顆失くなりにけり。

これは誰取りたるぞと尋ねるに家内の者ども

我も取らず〳〵とあらそいたり。正しく

この家の人のわざなり。外の人の来て取るべきに

あらずと、はしたなくせめ問う時、ある女書

見候しは、阿字丸こそ御厨子を開きて瓜

一っ取出して食つれと云う。父これを聞て、とも

かくも云わずその町に住みけるおとなしき人

をあまた喚集めけり。家内の者ども、こは

何故に喚たまうにやと思う程に郷の人とも

P19

喚集て父瓜を取りたる児を永く勘当し

てこれ人々の判を取るなり。判する者どもいかな

ることぞと問えば、思う所侍ると云いて判を取り

けり。家内の者ども、こればかりの瓜一顆に

子を不教する(勘当)ことやあるベき物狂わしき

事かなといえども聞入れずしてやみにけ

り。その後年月を経て不教せられたる

児、成人し元服して然るベき所にみや仕えしける

程に盗していけ捕られて問わるヽに、しか

じかの者の子なりと云いければ、検非違

使別当(長官)にその由を申す。別当廰(役所)の下部(下級役人)

とも具して此冠者を先に立て父が

家に行きて此由を云いて追捕せんとす。父が

云わくこれは我子にあらず、不教して数

十年に成りぬと申す。廰の下部ども用い

ずれて怒り罵しりければ父そこたち

P20

この事を虚言と思わヽその証を見すベしとて

在地判を取りたる文を取出して下部どもに

見せ、かの判したる人ども喚て此旨を

云ヘば判したる人ともまさしく先年かヽ

る事ありきと云う。下部帰りて検非違

使を以って此由を申せば別当げにも父

は知るまじと云いて冠者を獄に禁せ

られけり。父は更に事なくやみにけりと

この文を見れば昔より俗に判と云い来れり。

昔より云い来れりことなれども判と云うは誤り

なるベし。近世には印を印判と云い、押字

を書判と云うや誤まりなり。

近世花押に穴の数と云うことを云い出して

土性の人の判は一穴。火性の人の判は三

穴に作るなどヽ云うことあり。又病身の人、

判を改め易ヘて無病に成りたると云う。又

P21

立身をせざる人、判を改め易ヘて立

身したりと云い類世に多し。はなはだ愚なることなり。

判は前にも記す如く我名のりを草書に

省略して書きたることなれば性に合う不合

と云うことはなきことなり。穴の数に拘ることもなき

ことなり。判に因って禍福を招くこともかってな

きことなり。今世押字の故実廃して上下に

一書を置きてその中間に據(よりどころ)もなき形を作

るよりして穴の数をかぞえ性に合う不

合と云い吉凶を云い占う事に成れるなり。判の

墨色を見て吉凶を占うと云うことなど

も判に限りたることにはあらず。一文字にて

も一円相にても何にても墨付たるを

見て占うなればは判に吉凶はなきなり。

判を木に刻みて用いること元はなきことなり。

同文通考いわく元の時に及びて蒙古色目(もうこしきもく)の

P22

人を官となりしが多くは筆執ることを

得ざれば象牙又は木を以って花押を刻

みて用たり。宰輔および近侍の官の

一品に至れる人別に勅旨を得て五を

以って刻みて用いし按ずるに後周の広順

に年平章事李殻、臂を病いてその任を

辞しけるに太祖詔して名を刻める印

を用いしめ給うと云うことあり。これ押字を

刻める印を用いることの初なるべしと輟耕

録(てっこうろく)に見えたり。またいわく近きほどは世の人、事

ぐさしげくなりゆくまヽに自ら判を署

するに堪ずして多くはその形を木に刻み

て用ることになりたり。此物もと自署す

ることを得てその信を示すベき所なるに

斯基本を失える事くだれる世の俗、誠

すくなきが故にやあるべきと貞丈いわく

P23

印も花押も共に文書の信を示し証と

すべきが為の者なり。その中に印は彫刻する

物なれば贋物を作ることもあるべし。花押

は各自書物にて各手癖ありてその書

体他人似せることなるべからず。されば花

押は物の証とするに至りては印よりも勝

れる者なり。されば押字はそ体の筆勢墨

色等に自心覚をして書くべきことなり。今世の

如く上下に一書を置たる判を濃き墨を

以って光るほどに塗りつくろいたる者は

贋物出来まじき者にもあらず。ある人花

押する度ごとに花押の中に細き針にて

穴を突あけて置きしか、後に贋書に我れ

針穴の無かりしを以って贋書なる由を云い

開き罪を免れしと云うことあり。針穴を

P24

こそあけまじけれ花押の点書の中に他

人の心つかざる所に二三箇所も験をし

て書き覚おくベきことなり。上古はかヽることも

なけれども末の世に至り姦曲多き時代には

印も花押も贋物あるなればか子て人知

れず用意すベき事なり。

安永三年甲午九月二三日

江府扈従隊士 伊勢平蔵貞丈書

コメント